Schutz und Entwicklung der Dünenlandschaft und Flechten-Kiefernwälder bei Kaarßen

Naturschutzprojekte im Landkreis Lüneburg

Das Naturschutzprojekt in Kaarßen hat den Schutz und die Entwicklung der Dünenlandschaft und Flechten-Kiefernwälder als Ziel.

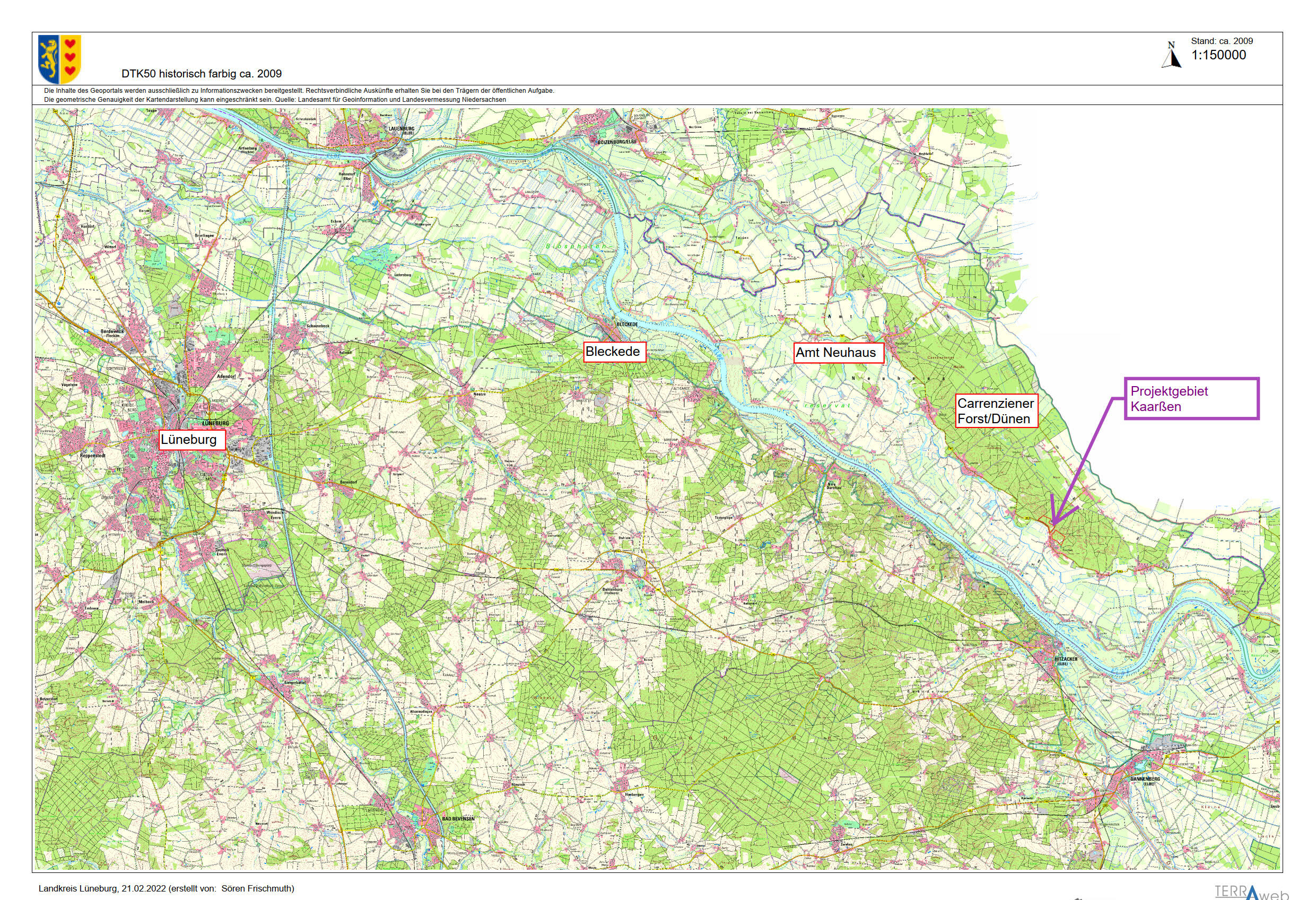

Die Kaarßener Berge mit ihren offenen Binnendünen, Sandtrockenrasen und Flechten-Kiefernwäldern befinden sich am nördlichen Ortsrand des Dorfes Kaarßen und sind ein Teil des Carrenziener Forstes bzw. der Carrenziener Dünen. Dieser überwiegend mit Kiefernwäldern bestockte Dünenzug erstreckt sich zwischen Tripkau und Preten, innerhalb der Gemeinde Amt Neuhaus im Landkreis Lüneburg.

Alle Informationen auf einen Blick

Wir helfen Ihnen weiter!

Hier finden Sie wichtige Downloads:

Das Projektgebiet

Das eigentliche Projektgebiet befindet sich innerhalb einer aus naturschutzfachlicher Sicht sehr wertvollen Dünenlandschaft, bestehend aus u.a. seltenen, gefährdeten und besonders geschützten Flechten-Kiefernwäldern, offenen Binnendünen, Silbergras-Pionierrasen und anderen Sandtrockenrasentypen. Diese von Nährstoffarmut geprägten Trocken-Biotope sind Lebensraum einer Vielzahl von gefährdeten Pflanzen- und Tierarten, darunter zahlreiche Flechtenarten, von denen wiederum viele einer Gefährdungskategorie angehören und oder besonders selten sind. Diese Kiefernwald- und Sandlebensraum-Komplexe, die z.B. auch in den Stixer Dünen vorkommen, haben eine sehr hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz in Niedersachsen, Deutschland und Europa. Aufgrund dieser Bedeutung ist das Projektgebiet sowohl Bestandteil des Gebietsteils B-19 des Biosphärenreservates Niedersächsische Elbtalaue, als auch des europäischen Schutzgebietsnetzes NATURA 2000: FFH-Gebiet „Elbeniederung zwischen Schnackenburg und Geesthacht“ und Vogelschutzgebiet „Niedersächsische Mittelelbe“. Im Projektgebiet kommen die FFH-Lebensraumtypen 2330 (offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen), 6120 (subkontinentale basenreiche Sandrasen) und 91T0 (Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder) vor.

Die von Nährstoffarmut geprägten Trocken-Biotope sind Lebensraum einer Vielzahl von gefährdeten Pflanzen- und Tierarten, darunter sehr viele Flechtenarten, von denen wiederum zahlreiche gefährdet, oder besonders selten sind.

Zugleich sind diese wertvollen Lebensräume und Arten in ganz Mitteleuropa stark durch Nährstoffeinträge (insbesondere Stickstoffeinträge) beeinträchtigt und gefährdet.

Historische Nutzung/Gefährdung

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts sorgte die Nutzung der Nadelstreu und des Waldmooses im Kiefernwald für offene Böden und Nährstoffentzug (ähnlich dem bekannten Heideplaggen). Mit Wegfallen dieser traditionellen Streunutzung konnten sich dort Moos- und Rohhumusschichten entwickeln, welche die konkurrenzschwachen Flechten verdrängen. Auch die offenen Sanddünen verlieren vor allem durch die Ausbreitung des nicht heimischen Kaktusmooses (Campylopus introflexus) und den Aufwuchs junger Kiefern ihre Lebensraum-Qualität für selten gewordene Arten (z.B. Stereocaulon taeniarum, Cladonia ciliata, Stereocaulon condensatum, Cladonia zopfii). Diese Dünenbereiche werden somit immer stärker festgelegt und offene Bodenbereiche, die wichtig für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten (z.B. Silbergras, Frühlings-Spark, Bauernsenf, Sand-Segge, Ziegenmelker, Heidelerche, Flussregenpfeifer, Sandlaufkäfer, Blauflügelige Ödlandschrecke) sind, verschwinden allmählich. Zugleich sind diese wertvollen Lebensräume und Arten in ganz Mitteleuropa stark durch Nährstoffeinträge (insbesondere Stickstoffeinträge) beeinträchtigt und gefährdet.

Das Projektgebiet im Wandel

Häufige Fragen oder wichtige Infos

Gesamtmaßnahmen

Um konkrete und zielführende Maßnahmen umsetzen zu können, wurde vor einigen Jahren das „Büro für Naturschutz, Ökologie und Landbau GbR“ (NÖL) aus Meißner-Wolfterode (heute Göttingen) vom Landkreis Lüneburg (Untere Naturschutzbehörde) damit beauftragt, den Bestand (Vegetation, Lebensraumtypen) im Detail zu erfassen und hieraus Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen abzuleiten und vorzuschlagen. Die in 2021 begonnene Umsetzung der Maßnahmen orientiert sich an diesen fachlichen Empfehlungen aus dem seit Januar 2019 vorliegenden Fachgutachten.

Umfang und Dauer der Maßnahmen

Aufgrund der besonderen Wertigkeit dieser Lebensräume und Arten sowie aufgrund des nationalen und europäischen Schutzstatus dieser Bereiche sind die zuständigen Naturschutzbehörden verpflichtet und bemüht, Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung des Gebietes zu ergreifen.

Es ist beabsichtigt, die Maßnahmen im gesamten Projektgebiet über mehrere Jahre verteilt umzusetzen. Dies ist unter anderem. darin begründet, dass aufgrund der Eigentümersituation nicht das gesamte Projektgebiet zugleich bearbeitet werden kann. Auch sollen aus den jeweils aktuellen Arbeiten Erfahrungen für die Optimierung der Arbeiten in den Folgejahren gesammelt und die Entwicklung der Maßnahmenflächen beobachtet werden. Die Umsetzung der Arbeiten hat somit auch einen gewissen Erprobungs- und Versuchscharakter.

Welche Maßnahmen werden konkret umgesetzt?

Zur Erhaltung der Lebensräume in den offenen Dünenbereichen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Erhaltung offener Sandbereiche,

- Zurückdrängung und Abtrag des Kaktusmooses,

- Gezielte Entnahme einiger Kiefern,

- Beseitigung von Grünabfällen.

- Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung des prioritären FFH-LRT 6120* mit Vorkommen von Koeleria glauca (Blaugrünes Schillergras)

Im Wald hingegen werden folgende Maßnahmen zur Umsetzung empfohlen:

- Erhaltung der vorhandenen Flechtenbestände,

- Abtrag der Moos- und Rohhumusauflage (Imitierung der historischen Streunutzung) einschließlich Abplaggen des Drahtschmielen-Filzes,

- Beimpfung der entstehenden offenen Sandböden mit Flechten,

- Gegebenenfalls kleinräumige Entnahme von einzelnen Kiefern zur Schaffung eines Verbunds zwischen eingestreuten Offenlandflächen/Flechtenbeständen und/oder zur Erweiterung der offenen Düne und Verbesserung der dortigen Wind- und Dünendynamik

- Beseitigung von Grünabfällen.

Abtrag von Kaktusmoos auf den offenen Dünenstandorten 2021

Abtrag von Kaktusmoos auf den offenen Dünenstandorten 2021

Der Auftakt der Maßnahmen im Projektgebiet erfolgte durch die Entnahmen einzelner Kiefern im offenen Dünengelände im Winter 2021. Ziel der Entnahmen ist die Offenhaltung des Dünengeländes sowie die Verbesserung der Winddynamik und damit der Sandbewegung der offenen Dünenbereiche und damit die Förderung von selten gewordenen Pionierarten.

Im Sommer 2021 folgte ein eintägiger Probeeinsatz des landkreiseigenen Pflegetrupps, um die Art und Weise und die geeigneten Maschinen für die Arbeiten zum Abtrag des Kaktusmooses zu erproben. Dies diente als Grundlage für die Leistungsbeschreibung im Rahmen der Ausschreibung und Vergabe der eigentlichen Abtragsarbeiten.

Im November 2021 startete dann der eigentliche Abtrag des Kaktusmooses auf vorausgewählten und gekennzeichneten Flächen. Die Arbeiten hat ein örtlicher Garten- und Landschaftsbaubetrieb ausgeführt. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Probeeinsatz erfolgte der Abtrag des Kaktusmooses mit großen Hand- oder Ballastschaufeln; die Ausfuhr aus dem sandigen und daher schwer befahrbaren Dünengelände erfolgte mit mittelgroßen Kettendumpern. Die Umsetzung erfolgte sowohl fachlich und zeitlich wie geplant.

Zwecks Beobachtung der zukünftigen Vegetationsentwicklung wurden im Frühjahr 2022 Dauerbeobachtungsflächen auf den Abtragsflächen eingerichtet. Eine Drohnen-Befliegung der Abtragsflächen im Sommer 2022 zeigt sehr anschaulich von oben das Ergebnis der Arbeiten: der reinweiße Bereich ist die Abtragsfläche; kleinere dunklere Einsprengsel sind stehen gelassene Bereiche, die aufgrund wertvoller Flechtenvorkommen belassen wurden.

Abtrag von Waldmoos in Teilen der Kiefernwälder zur Wiederherstellung von Flechten-Kiefernwäldern 2022/23

Erste Maßnahmen zum Abtrag von Waldmoos einschließlich der humosen Rohboden-Auflage sollten auf ausgewählten und begrenzten Teilflächen der stark vom Waldmoos überzogenen Kiefernwälder im Herbst/Winter 2022/2023 umgesetzt werden. Ausgewählt wurden überwiegend Flächen der öffentlichen Hand (BRV und Gemeinde Amt Neuhaus); aber auch auf zwei privaten Eigentumsflächen konnten diese Maßnahmen vorbereitet und schließlich umgesetzt werden.

Zwecks Auswahl und Festlegung der konkreten Abtragsflächen wurden im Mai 2022 zusammen mit dem Büro NÖL die Flächen begangen, markiert und digital eingemessen. Diese markierten Flächen dienten im Weiteren u.a. als Vorbereitung für die Ausschreibung der Abtragsarbeiten. Das Flächenaufmaß ergab eine Gesamtflächengröße von etwa 0,7 ha abzutragender Flächen, verteilt auf fünf Teilflächen.

Vor Beginn der Maßnahmen-Ausschreibung und -Umsetzung musste noch der Verbleib des Abtragsmaterials geklärt werden. Hierzu wurde eruiert, ob das Material in der Erdenindustrie Verwendung finden könnte. Die Beprobung durch einen Erdenhersteller aus dem Brandenburgischen ergab jedoch, dass der zeitliche und finanzielle Aufwand zur Vorbehandlung des Materials zu unwirtschaftlich sei. Auch eine anderweitige Abfuhr/Entsorgung des Materials z.B. in räumlich benachbarte Kompostierungsanlagen wäre sehr kostenintensiv; zudem würde der Abtransport aus dem Dünengelände vermeidbare Schäden im Wald und den offenen Dünen anrichten. So wurde sich, zwischen Auftraggeber, ausführenden Betrieb und den Flächeneigentümern, auf einen Verbleib des Materials in vorbeeinträchtigten Bereichen im Projektgebiet und nahe der Abtragsflächen geeinigt. Dies war insofern unschädlich, als dass das aus dem Wald stammende Material keinen Abfall darstellt.

Im Januar 2023 erfolgte dann der eigentliche Abtrag des Waldmooses auf den vorausgewählten und gekennzeichneten Flächen. Die Arbeiten hat ein örtlicher Garten- und Landschaftsbaubetrieb ausgeführt. Die Abtragsarbeiten wurden mit einem mittelgroßen Kettenbagger durchgeführt; die Umfuhr des Abtragsmaterials im Dünengelände fand dann mit einem großen Kettendumper statt. Die Umsetzung erfolgte sowohl fachlich und zeitlich wie geplant. Die Bilder 11 bis 15 geben einen Eindruck von den Abtragsflächen wenige Tage nach Abschluss der Arbeiten Ende Januar 2023.

Da das alleinige Abplaggen des Waldmooses und des humosen Oberbodens für eine zielkonforme Entwicklung eines Flechten-Kiefernwaldes bzw. deren Optimierung nicht ausreicht, ist im Nachgang zu den Abtragsarbeiten das Ausbringen von Flechtenthalli auf die offenen Bodenbereiche, das so genannte Beimpfen, vorgesehen. Dieses soll je nach Entwicklung und Witterungsverlauf möglichst noch im Spätsommer/Frühherbst 2023 oder alternativ in 2024 erfolgen.

Beimpfung der Waldmoos-Abtragsflächen zur Wiederherstellung von Flechten-Kiefern Wäldern 2023/24

Die im Januar 2023 entstandenen Waldmoos-Abtragsflächen wurden erstmalig im September 2023 mit Flechtenthalli oder Flechten-Podetien beimpft, also auf die Flächen aufgebracht. Hierzu wurden aus angrenzenden größeren Flechten-Quellpopulationen in den Kaarßener Dünen von 22 verschiedenen Flechten-Arten entsprechende Flechten-Teile gewonnen und auf den konsolidierten Abtragsflächen verteilt. Eine zweite Beimpfung fand am 09.03.2024 statt. Dabei wurde bei beiden Beimpfungs-Aktionen darauf geachtet, dass die Quellpopulationen keine Beeinträchtigungen erfahren. Auch wurde darauf geachtet, dass die Ausbringungsorte den standörtlichen Ansprüchen der Flechtenarten gerecht werden.

Das Anwachsen und die Entwicklung des aufgebrachten Flechtenmaterials sollen in den nächsten Jahren beobachtet werden. Auch sollen die Flächen z.B. durch regelmäßiges und frühzeitiges Entfernen größerer Moospolster oder Drahtschmielen-Bestände dauerhaft so gepflegt werden, dass sich gut ausgebildete Flechten-Teppiche entwickeln können, so dass die Kiefernwälder zukünftig als Flechten-Kiefernwälder in mindestens gutem Erhaltungszustand ansprechen lassen können.

Entfernung von Grünabfällen und unerwünschten Pflanzenarten 2024

Im ersten Quartal des Jahres 2024 mehrere Grünabfall-Haufen am Rande des Dünenkomplexes in Kooperation mit der GfA Lüneburg, einem örtlichen Landwirtschaftsbetrieb und dem landkreiseigenen Landschaftspflegetrupp aufgenommen und entfernt. Auch wurde sonstiger Müll aufgesammelt und ordnungsgemäß entsorgt.

Darüber hinaus wurden unerwünschte aus Gärten eingeschleppte und verwilderte Pflanzen entfernt. Unter anderem wurde Wilder Wein von Bäumen und Waldboden abgezogen und ausgegraben.

Weiterer Abtrag von Waldmoos in Teilen der Kiefernwälder zur Wiederherstellung von Flechten-Kiefernwäldern 2024/2025

In Ergänzung/Erweiterung der oben beschriebenen ersten Maßnahmen zum Abtrag von Waldmoos einschließlich der humosen Rohboden-Auflage sollten weitere Moos-Abträge auf ausgewählten und deutlich kleineren Teilflächen im Herbst/Winter 2024/2025 umgesetzt werden. Diesmal fiel die Wahl auf eine private Eigentumsfläche, deren Zustimmung eingeholt wurde, so dass die Maßnahmen ab dem Sommer 2024 vorbereitet und schließlich im Januar 2025 umgesetzt werden konnten.

Insgesamt wurden im Juli 2024 15 kleinere Abtragsflächen im Gelände ausgemacht, markiert und digital eingemessen. Diese markierten Flächen dienten im Weiteren u.a. als Vorbereitung für die Ausschreibung der Abtragsarbeiten. Das Flächenaufmaß ergab eine Gesamtflächengröße von etwa 1.200 qm abzutragender Flächen.

Das Abtragsmaterial sollte diesmal – aufgrund der nur kleinflächigen Flächen und der Abtragsmengen – im unmittelbaren Umfeld der Abtragsflächen abgelegt werden. Dies war auch insofern unschädlich, als dass das aus dem Wald stammende Material keinen Abfall darstellt.

Im Januar 2025 erfolgte dann der eigentliche Abtrag des Waldmooses auf den vorausgewählten und gekennzeichneten Flächen. Die Arbeiten hat ein örtlicher Garten- und Landschaftsbaubetrieb ausgeführt. Die Abtragsarbeiten wurden mit einem mittelgroßen Kettenbegger und später – nach sich Schwierigkeiten des Einsatzes der Maschine in dem schwierigen Gelände (teilweise sehr steile Dünenkuppen) – mit einem Mini-Kettenbagger durchgeführt; dabei wirde das Abtragsmaterial unmittelbar am Rande außerhalb der Abtragsflächen abgelegt und verteilt. Die Bilder 20 bis 24 geben einen Eindruck von den Abtragsflächen wenige Tage nach Abschluss der Arbeiten Ende Januar 2025.

Da das alleinige Abplaggen des Waldmooses und des humosen Oberbodens für eine zielkonforme Entwicklung eines Flechten-Kiefernwaldes bzw. deren Optimierung nicht ausreicht, ist im Nachgang zu den Abtragsarbeiten das Ausbringen von Flechtenthalli auf die offenen Bodenbereiche, das so genannte Beimpfen, vorgesehen. Dieses soll je nach Entwicklung und Witterungsverlauf möglichst noch im Frühling/Sommer 2025 erfolgen.

Ausblick und weitere Maßnahmen

Neben der vorgenannten geplanten Beimpfung der Abtragsflächen mit Flechten-Thalli ist weiterhin beabsichtigt, alle bisherigen Maßnahmen im Sinne eines Erfolgs- und Entwicklungs-Monitorings zu begutachten, um daraus Rückschlüsse zu ziehen für angedachte weitere Maßnahmen, die derzeit allerdings noch nicht weiter konkretisiert sind.

Am 16.05.2025 findet zudem eine erneute (dritte) Führung durch das Projektgebiet (Flechten-Kiefernwälder und offene Binnendünen) – diesmal beworben und angeboten über den Naturwissenschaftlichen Verein für das Fürstentum Lüneburg (Link zur Programmankündigung).

Übrigens:

Der Flechten-Kiefernwald ist für das Jahr 2025 von der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft e.V. zur Pflanzengesellschaft des Jahres gekürt worden (Link zur Tuexenia-Seite)!